学園ニュース

学園ニュース 2025年1月号(291号)

■◆■学校法人千葉明徳学園 理事長 福中 儀明■◆■

令和7年・2025年が始まりました。理事長より新年のご挨拶を申し上げます。

■学園創立100周年

100周年記念事業の一環である第二グラウンドの造成は、まだ基礎部分の工事中です。埋蔵文化財調査・植物調査と移植に続いて雨水の処理工事(貯水池の造成)が始まっています。さらに取り付け道路の造成も工事中です。これらが終わると事務所棟とテニスコートの建設が始まるわけですが、来年度以降の工事になります。

学園本体の工事としては中高図書館の改修があります。「ラーニングコモンズ」化の設計コンセプト通りに立派に完成しました。

さらに高校1号館1階北側の小部屋の改修・改良とエレベーター棟+多目的トイレの新設、教室と廊下のサッシの交換、合宿所の改修等々を予定しています。

以上の100周年記念事業の理念は「グリーン化」と「バリアフリー化」と呼称します。

■祝賀会は10月25日(土)

普通の創立記念行事は式典+祝賀会の形式をとり、政治家などの来賓スピーチをしてもらうのですが、理事長は「普通」は好きではないので、どこにもない祝賀会を考えています。創立者 福中儀之助 先生が蘇り、私との対面を果たします。多数の卒業生と旧職員を招いて楽しく祝いたいと思います。ご期待ください。(タイムカプセルもあります)

■募集について

時節柄、募集の状況が気になります。幼稚園の1号子どもは去年よりは回復、中学・高校は去年より多い、と見込まれます。

しかし短大は大苦戦、60人程度になりそうです。他の保育系短大も軒並み受験者大幅減です。保育はブラック職場、などというマスコミの宣伝が効いているのです。腹立たしいことです。

■このままいけば

必要な保育者が確保できなくなります。日本の保育の危機です。私の考える解決策は県からの奨学金です。去年の総選挙では与野党とも高等教育の無償化を政策にかかげる候補者が多かったのですが、選挙が終われば消えてしまいます。国会には頼れないのです。給食費の無料化はすでに一部の自治体で実現しています。

現状、保育を目指すものの学費がネックとなる人が多く、市町村段階ではなく全県一律の奨学金が実現すれば保育を目指す人は増えるはずです。

少子化対策として国から県から様々な補助が出ていますが、学生には出ていません。保育系学生減→保育者減→幼保経営困難→少子化対策失敗、となります。保育系学生に奨学金を出すことは有効な少子化対策の起点になりうるのです。

私の提案は、①千葉県の保育系学生(短大・専修学校両方)に月5万円支給、2年で120万円②千葉県の保育施設に3年勤務すれば返済不要③前記を満たさなければ学校が返済(2年勤務で1/3、1年勤務で2/3、勤務なしで全額返済)――というものです。③を含めば、県が個人に督促をする必要がなくなるので出しやすくなります。

こうして千葉県は全国で最も進んだ有効な少子化対策をしています、と誇ることができるのです。

少子化対策としての奨学金ですから、県内の保育施設が一致して陳情する必要があります。もちろん保育者養成校の一致も必要です。

これを私のこの1年間の最重要施策として実行していくつもりです。

■おわりに

いつものようにAIにも触れておきます。このIはIntelligenceです。人間は負けつつあります。情報の量と処理の速さではとても勝てません。でももう一つのIはIntellect(知性)です。こちらは負けるわけにはいきません。

「明徳を明らかにせんとする者は先ず其の知を致せ」の「知」はまさしくIntellect(知性)です。知性を高める教育――これを推進していただきたい、という願いをこめて理事長よりの挨拶といたします。

【短大】

■◆■千葉明徳短期大学 学長 由田 新■◆■

昨年は、コロナもすっかり落ち着き、以前のような学生生活に戻りました。

フィールドワークでの海外研修も復活し、ウィーンに行った学生もいます。この数年間でICT関係が充実し、私たちの使えるツールが随分増えました。学生たちも以前よりもデジタルツールを使うようになりました。学内が元気になってきたように思います。

しかしながら、一方で、保育者養成校の置かれている状況は厳しさを増しています。保育希望者が減少していることは昨年も書きましたが、私たちの想像を超えてそれが急激に進行しています。入学希望者が減少し、短大にとっても本当に厳しい状況です。このことは、保育の現場にとっても新規採用が難しくなるわけで、保育業界全体、さらには子育てしながら仕事を続けている多くの人たちにとっても大きな問題となってきます。中高生が保育に興味をもってもらえるように保育業界みなでアクションを起こしていかないといけないと考えます。短大でも、高校へ出向いて家庭科の授業の中で保育の魅力を伝える試みを始めています。

さて、短大では、新年度に向けて2つの大きな新しい取り組みを行います。1つは、1年、2年を通した通年の教育実習の実施です。短大では以前から1年の幼稚園での実習を5月から12月という長い期間で行っていましたが、この実習スタイルを2年の実習へも拡大することに致しました。近年、学生の多様化が進み、それぞれの学生に合わせたサポートが今まで以上に必要になってきています。学生にとって実習は大きなハードルです。2年次の4月から半年かけて、各自の課題をクリアしながら実習と短大での学習をリンクさせていく学びを行います。このような取り組みが近年減少している幼稚園への就業状況に変化をもたらすことも期待しています。この取り組みは画期的なもので、短大の新たな教育特色として大きくアピールしていきたいと思います。

もう1つは、潜在保育者への研修制度を実施することです。先にも書いたように、高校生の保育者希望が減っていることとも関係しますが、一旦保育者として働いていたが仕事を辞めた方にもう一回保育者として復帰してもらうことも保育者を増やすことへとつながります。様々な機関で単発の講習会は行われていますが、半年かけてしっかり学び直すような試みはこれまで行われていません。一旦辞めていた保育者の方がご自身をアップデートし保育の世界へ再び戻っていくことをサポートしていきたいと考えています。

短大は厳しい状況にありますが、教職員一同、進取の精神をもって様々な課題に取り組んでいきたいと考えています。皆様の変わらぬご支援をどうぞよろしくお願い致します。

【中学校・高等学校】

■◆■千葉明徳中学校・高等学校 校長 宮下 和彦■◆■

新年、明けましておめでとうございます。

今年は、まさに千葉明徳学園100周年という記念すべき年にあたり、ここに年頭のご挨拶をさせていただくことをたいへん光栄に思います。

100年の歴史の中で、振り返れば私自身も34年間の長きにわたり本学園にお世話になり、千葉明徳の歴史の3分の1を過ごさせていただきました。この間、今日に至るまでの中学校開設や学校改革にも大いに携わることができたことを誇りに思っております。

100周年の今年はとくに、新しい図書館もラーニング・コモンズとしてリニューアル・オープンしたことで、千葉明徳の新たなステージに向けて夢をふくらませているところです。これまでのように、生徒たちの学習に向けて確実で堅実な取り組みをしっかりと押さえながらも、よりダイナミックでクリエイティブな学びのあり方を探索しつつ、活気あふれるキャンパスを構築していきたいと思っています。

具体的には、第一に生徒の自学自習の支援です。新図書館ならびに本館の3階を学習スペースとして開放し、放課後や休日に自習ができるように整備していきたいと思っています。思考力や創造力を育むにあたっても、まずは基礎学力の充実が欠かせません。そのための環境整備をしていきたいと思います。

そして次に、総合学習・総合探究の更なるレベルアップです。ラーニング・コモンズにおいては、グループ学習やディスカッション、プレゼンテーションなど、共同で学習を進めるための空間づくりが求められます。生徒たちが互いの意見や考えを尊重しつつ、知的営みを充実させていくスペースにしていきたいと思っています。

学ぶことの喜びは、困難や厳しさにおいてこそ実現できるものです。生徒たちにはより高みにある大きな目標を設定してもらい、それを獲得することによって得られる自己実現の喜びを感じてほしいと思います。

私たち教員も自己研鑽によって、その範たる姿を見せるように努力していきたいと思いますし、何より生徒とともに学んでいく態度を大切にしたいと思っています。

この1年が、千葉明徳にとって大いなる飛躍の年となることを祈願しております。

【幼稚園】

■◆■千葉明徳短期大学附属幼稚園 園長 明石 現■◆■

あけましておめでとうございます。

昨年もまた、私たちは世界各地での戦禍や自然災害、さらには様々な感染症の影響に直面しました。戦争による悲惨な現実は、多くの人々に苦しみをもたらし、同時に平和への希求がこれまで以上に強く求められる時代となりました。私たち大人には、子どもたちが希望を持って未来を描ける社会を築く責任があります。変化と混迷のこの時代だからこそ、平和を求める新たな時代の幕開けと捉え、共に前進する年としたいものです。

附属幼稚園では、子どもたちが豊かな心を育むために自然とのふれあいや創造的活動に力を入れています。本園には四季折々の自然が息づき、子どもたちはその中で感性を磨き、自分自身を表現する喜びを通して生きる力につなげています。社会の不安定さが増す現代においても、自然と触れ合う時間や、音楽的、美術的な芸術活動が、子どもたちの心を穏やかにし、想像力と創造力を育む貴重な糧となっていることを改めて感じています。

また、紛争が続く世界において、異文化理解につながる土台づくりや他者との共生の精神を育むことは、幼少期から始めるべき重要な課題です。子どもたちが「違い」を尊重し、他者への思いやりをもつ社会性を育てることが、子どもたちの保育、教育に携わる私たちの使命の一つと考えております。

本年も全職員が一丸となり、子どもたちの可能性を最大限に引き出せるよう尽力してまいります。子どもたちが自由に心を表現し、未来への希望をもてる環境を提供するために、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

新しい年を迎え、皆様にとりまして希望に満ちた一年となることを心より願っております。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

【本八幡】

■◆■明徳本八幡駅保育園 園長 戸村 大和■◆■

新年あけましておめでとうございます。

2025年は、千葉明徳学園100周年の記念すべき1年です。明徳本八幡駅保育園も2025年4月には5歳児まで在籍し、定員も60名となります。全学年が揃うことになり、明徳本八幡駅保育園としての保育をここから更に充実させていきたいと思います。

まず5歳児クラスが出来るにあたり、保育環境の見直し、小学校への接続、新たな行事の検討等、昨年より職員と共に少しずつ準備しています。また、園内研修の機会を多く持ち、職員も様々な事を学びながら、職員間の共有、連携の再確認も行ってきました。

地域との交流も引き続き行っていき、地域に根差した保育園となるように、家庭に寄り添う保育施設でありたいと思います。

今後もまだ検討、決定していかなければならないことは沢山ありますが、現状に満足する事なく子どもたちにとってより良い保育になるように職員が一丸となり邁進していきたいと思います。

今年も一年どうぞよろしくお願い致します。

【浜野】

■◆■明徳浜野駅保育園 園長 海邉 成美■◆■

新年、明けましておめでとうございます。

本園は、2010年4月に開園し、早いもので15年が経ちました。この間、たくさんのことを経験し、現在の明徳浜野駅保育園があります。

今でも忘れられない、そして保育をする上で基盤となっている出来事は、3.11の地震です。千葉なのになぜ?と思われるのですが、本園初の卒園児遠足の帰りに千葉駅内房線ホームで地震に遭いました。駅員さんの指示の下、電車内に避難すること1時間。予備に持っていたおやつを食べながら、子ども達はまだまだ遠足の続きのように楽しんでいました。

その後、電車の復旧の見込みがないことがアナウンスされ、路線バスでの帰園を判断し、多少の混乱はありましたが、運行されていた小湊バスで本学「明徳学園」に向かいました。その途中で海岸沿いの工場から火柱が上がる様子を目の前で体験したのですが、幸いにも子ども達は、ぐっすりと眠りについていましたので、怖い思いはせずに済みました。

学園に着いてからは、公用車で浜野駅保育園まで送っていただき、園に辿りつたときには18時になっていました。帰園予定時間は15時でしたので、とても長い遠足となってしまいましたが、子ども達にとっては楽しかったようで、ホッとしました。

園に着くと、他の園児たちはロータリーに避難している状況で、年長児の保護者も職員も全員の無事を確認して号泣…。ホッとしたのもつかの間、先ほどの爆発の影響で生浜西小学校までの避難指示が出ました。避難所でよく見る避難用の毛布が支給され、体育館で2時間過ごし、最終的に園に戻ることができたのは20時30分頃で、21時30分には殆どのお子さんが帰宅し、1人だけ翌朝までのお預かりとなりました。

この経験から新米園長だった私が学んだことは、遠足などの園外保育をする際には必ず同行すること、そして万が一に備えて運転免許証は携帯しておくことです。有事の際には、その場の判断でお子さんの大切な命を守り、無事に保護者の下にお返しすることを第一優先で考えなければならないことが私達保育者の責任です。

現在、保育の現場ではBCP(業務継続計画)の策定が進んでいます。この計画を基に、今後も子ども達を真ん中に地域との連携を大切にしながら、この園に関わる全ての方が安心安全でいられるような保育に勤めていこうと、明徳学園は100周年、本園は開園15年という節目の年に改めて心に誓った年頭となりました。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

【やちまた】

■◆■明徳やちまたこども園 園長 和田 有香■◆■

新年明けましておめでとうございます。

昨年4月に着任し、もうすぐ1年を迎えようとしています。まだまだ慣れないことも多くありますが、かわいい子どもたちや保護者の皆様、園の職員、地域・学園の皆様と、たくさんの方に支えていただき、現在まで過ごすことができております。この場をお借りし、厚く御礼申し上げます。

さて、巳年である今年は、60年に一度の特別な乙巳にあたるようですね。2015年に開園した本園は10周年を迎え、次の10年に向かって新たな船出をします。これまで積み上げてきたことを基盤にしつつ、当たり前にしてきたことに疑問をもち、見直し、子どもたちにとって、より良い教育・保育とは何か?を考えていきたいと思っています。また、前園長が願っていた園舎の建替えも引き続き視野に入れていきながら、今ある施設の整理・整頓・清潔・清掃を習慣化していき、園を利用する全ての人にとって居心地の良い場所となるよう努めていきたいと思います。

皆様、引き続き本年もどうぞよろしくお願いいたします。

▲

【土気】

■◆■明徳土気こども園 園長 北村 都美子■◆■

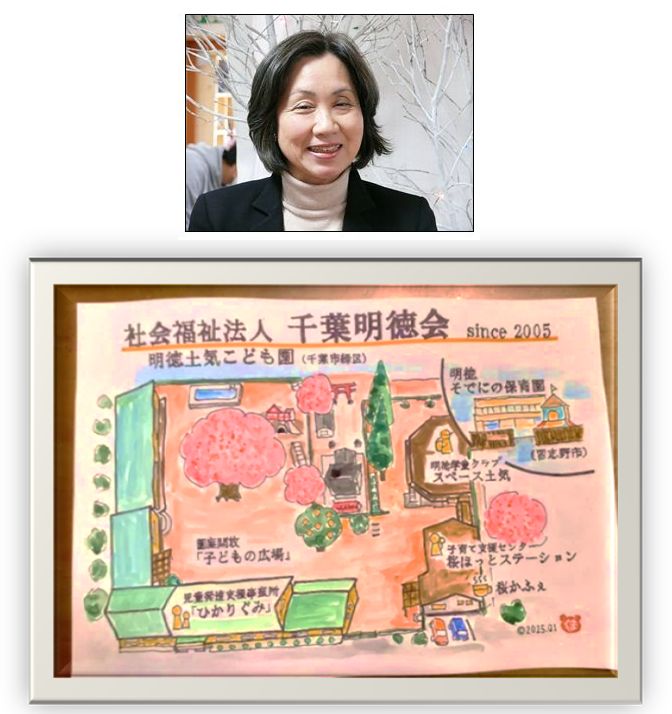

千葉明徳学園の姉妹法人である千葉明徳会も今年で20年を迎えました。年頭のご挨拶に代えて、「社会福祉法人千葉明徳会」のこれまでの歩みと現在を紹介します。

【誕生とあゆみ】

2005年、千葉市・土気の公立保育所・幼稚園の民営化にあたり公募条件が社会福祉法人に限られていました。応募多数から千葉明徳会が選ばれ、翌年06年4月 定員120名の明徳土気保育園を開園しました。通常保育に加え一時預かり、延長保育、子育て支援センターの委託事業を受けることが条件でした。当時公立の民営化については、今ほど世間の理解がされておらず、苦難の船出ではありましたが、「どんな時も子どもの育つ力を信じる」という保育実践が、子ども、保護者、地域に受け入れられ、現在では入園を希望している親子が常に待っている状況となっています。

その7年後、2つ目の事業所として2013年 習志野市に明徳そでにの保育園を開園しました。「そでにの」、少し耳慣れない名前は習志野にある袖ケ浦第2保育所 の名前を生かして福中理事長が命名しました。こちらも習志野市の民営化を受けての開園でしたが、広い園庭と新たに建て替えた瀟洒な園舎、そして自然と共に在るセンスオブワンダーを保育の中心に伸び伸びとした保育が人気となって、順調な運営が行われています。

更に2020年には、明徳土気保育園は、どの子にも等しく教育・保育を提供する場として、保育園から幼保連携型認定こども園に移行しました。保護者が働いていなくても入園できる1号認定の子ども達が通えるようになり、同時に要支援、医療的ケアー児の受け入れも積極的に行っています。

同年に、小学生の為の放課後学童クラブ「スペース土気」と就学前の療育の必要なお子さんの為の通所として、児童発達支援事業所「ひかりぐみ」と2つの事業所も開所しました。また子育て支援センター内に「桜かふぇ」もオープン。一昨年より法人の社会貢献として、園庭開放「子どもの広場」も職員のボランティアを中心に毎月1回日曜日に行っています。

保育園の実践だけでなく、当初公募の条件であった子育て支援センターや、一時預かり保育の実践から見えてきたものは、不安や戸惑いを抱える親たちの姿です。情報は溢れるほどあるけれど・・。その個々のシンドサにいかにどう応えるかを、常に問われてきた20年とも云えます。法人設立の時点では予想もしなかった展開です。

【今・・地域の人々と縦横の糸を織る】

カフェの窓から園児の遊ぶ姿を眺めながら「うちの子の小さい時はね!」と近所の方々の会話が弾みます。カフェでは離乳食も提供しており、園の栄養士がアドバイスもします。また、カフェをギャラリーとして、B型福祉事業所に通うHさんの個展を行ったところ、多くの人が訪れて、その作品の繊細さとイメージの豊かさに驚かれていました。初めはお客さんと話さなかったHさんですが、学童の子ども達に作品の説明をしたことがきっかけとなり、日が進むほどにHさんが積極的な姿に変わっていったことにも驚きました。

桜かふぇ収益という点でみると微々たるものです。では何故やっているのかと問われれれば、金銭ではない未来に投資する価値をそこに感じているからと答えます。

その中心は“育つ子どもの姿“子どもが育つ場所を中心に、人々が緩やかに繋がり豊かな時間を創りだす。

今そんな場所として動き出している・・大人はどんな年齢の人でも、立場の人でも無条件に子どもを守ろうとする存在であると思っています。

この場所に集う年齢の縦軸でみると、0歳~90代までの人たちがいます。人の繋がりの横軸では、以前から親交のある神社の方々、卒園児のママである、かふぇスタッフ・小糸の会の皆さま・明徳学園、大学の研究者の方や学生さんも大事な存在です。新たに桜かふぇに集うお客様も加わり、地域と繋がりながら、社会的経験や立場も違う多様な方々と布を織るように・・人々が豊かに生きるWell-beingの実現を願って、日々を重ねて参ります。

▲

【そでにの】

■◆■明徳そでにの保育園 園長 大塚 朋子■◆■

新年明けましておめでとうございます。

今年のお正月は天気に恵まれ穏やかな幕明けとなりました。

さて、これからは少子高齢化が加速し保育園も昔のように待機児童をかかえる時代から選ばれる時代へと変革していきます。新年度の申込書類一式の中に各保育園を案内する一覧表が一緒に配布され、各施設の特色、かかる費用、取り入れてる教育(英語・体育など)が明記されるようになりました。

明徳そでにの保育園は習志野市の京成津田沼駅から徒歩15分、JR新習志野駅から徒歩20分の場所にあり、近くの袖ヶ浦団地や近隣1戸建ても高齢化が進んでいます。東京近郊に通っている方は駅近くの保育園に入園を希望をする現状で、希望園に入れずそでにのに保育園に入園した保護者に、保育園の良さが伝わり、兄弟児も通ってくれる。そして通っている保護者が保育園の良さを伝えてくれる広告塔の役割をしてくれています。今年度第三者評価の保護者アンケートでは肯定率が91%となり多数の感謝の意見をいただく事が出来ました。このアンケート結果に甘んじる事なく保護者に評価される保育園を作り、職員と一緒に更なる質の向上に向けて進んでいかなければなりません。

駅からは離れていますが自然に恵まれた広い園庭は、子どもが生活し成長するにはとても恵まれた環境です。園には様々な実のなる木や何種類もの植物があり、虫たちもやって来て自然の息吹を感じながら五感を育み成長に導く事が出来ます。ただ、この自然豊かな環境がどう子どもたちの成長に繋がっているのかを保育実践と共に伝え理論を踏まえて説明していく必要があります。毎月クラスだよりで子どもたちの遊びの様子や育ちを伝えていますが、お便りを通じて、保護者に今の発達段階を知らせ、どのようにかかわるとどう成長に結びつくのかや成長の喜びを共有する内容になるように心がけています。そして子どもの主体的な活動(子どもが好きな事に集中する)がこれから大人に成長していく中でどう反映されていくのか……。特に4,5歳児は子どもとの対話を大切にし主体的な活動(遊び)を取り入れることで新保育指針の育ってほしい10の姿や「自分で考える力」が養われていきます。

これからのAⅠの時代に人間の力をどこで発揮するのかというと「非認知能力※」が大変重要であると考えています。この能力を幼児期に育み、保護者に選ばれる保育園になれるよう職員と共に実践方法を考えて努力してまいりたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いします。

※非認知能力…意欲・忍耐力・協調性・自制心など日常生活、社会活動において重要な影響を及ぼす能力(生涯に渡って生きる能力)